....Textos.....Artículos.....INDEX

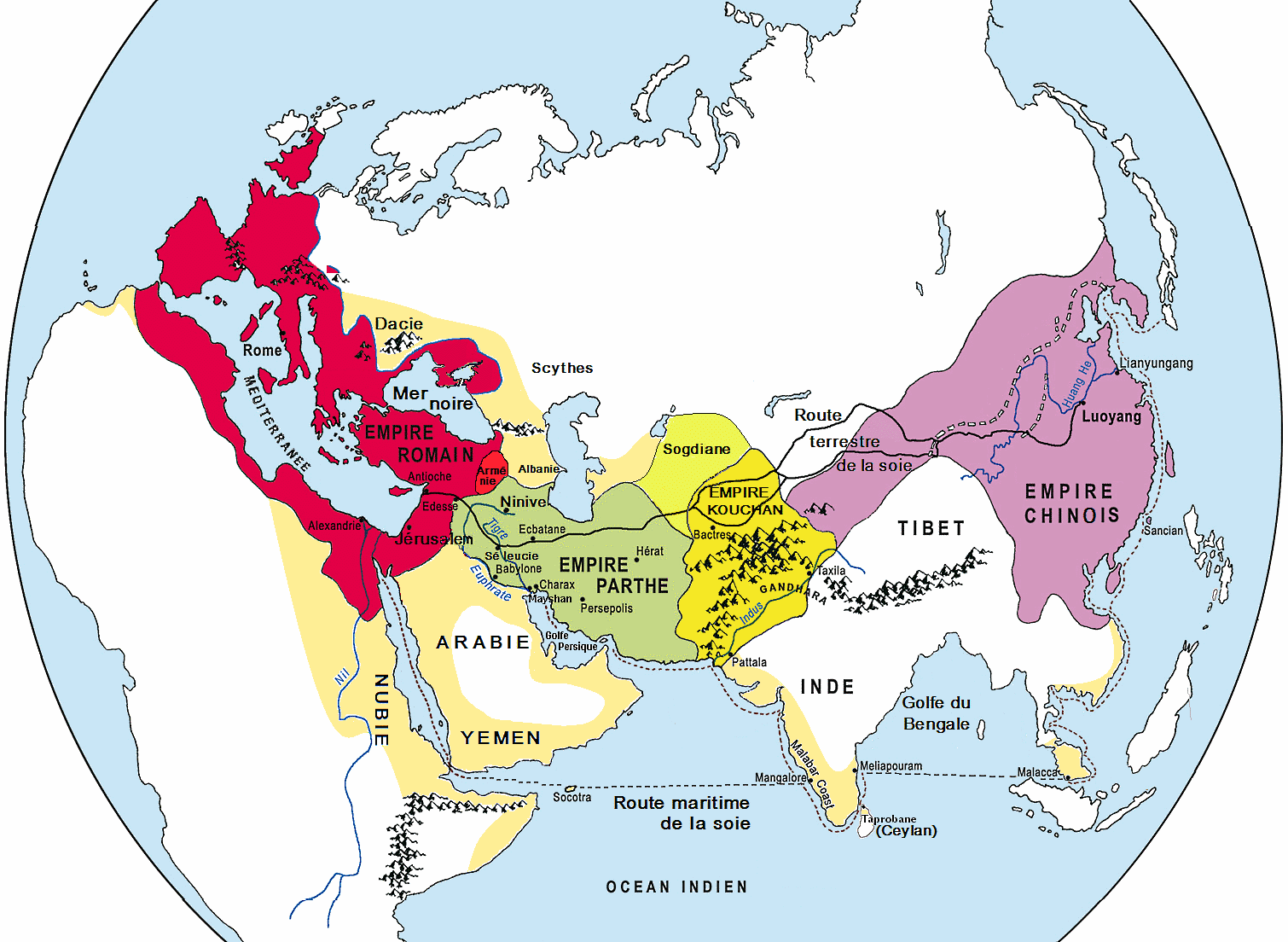

Un mapa que muestra cómo los Doce Apóstoles y el Apóstol San Pablo cumplieron el mandato misionero de Jesús anunciando el Evangelio a gran parte del mundo conocido

Daniel Iglesias Grèzes InfoCatólica, 21.07.2025

El sitio web de la sociedad académica católica francesa Enjeux de l’Étude du Christianisme des Origines (Temas del Estudio del Cristianismo de los Orígenes - https://www.eecho.fr/) no cesa de ofrecer contenidos valiosos y bastante inusuales. El día 04/07/2025 publicó una reseña, escrita por el P. Édouard-Marie Gallez csj, del número 9 de la revista 1000 raisons de croire (1000 razones para creer), publicado el día anterior. Ese número contiene un informe de 17 páginas sobre la asombrosa fiabilidad de los Evangelios. Ese informe contiene, entre otras muchas cosas, un mapa sumamente interesante que muestra los recorridos principales de los Doce Apóstoles y de San Pablo en sus andanzas misioneras. La reseña referida reproduce ese mapa aquí:

https://www.eecho.fr/wp-content/uploads/2025/07/1000-raisons-n%C2%B09-3bis-1024x633.png

El mapa incluye un pequeño texto sobre cada uno de los Apóstoles. Reproduciré esos trece textos a continuación, según mi traducción.

Pedro: +67 – Roma. Primero de los apóstoles, jefe de la Iglesia, fundador de las Iglesias de Antioquía y Roma, donde es crucificado.

Andrés: +47 – Patras. Hermano de Pedro, parte hacia el norte, Dacia y alrededor del mar Negro. Es martirizado y muerto en Patras, Grecia.

Juan: +100 – Éfeso. Hijo de Zebedeo y hermano de Santiago, discípulo “muy querido” de Cristo, parte a Éfeso con la Virgen María, donde él termina su vida, después de un exilio en Patmos, donde recibe la revelación del Apocalipsis.

Felipe: +82 – Hierápolis. Compañero de Andrés, parte hacia el norte para evangelizar en Frigia y alrededor del mar Negro, en Tróade y en Crimea. Es crucificado en la provincia del Ponto.

Natanael: +44 – Albanópolis. También llamado Bartolomé, parte hacia el Oriente para evangelizar en Nínive, en Armenia y en Georgia, antes de su martirio, despellejado vivo.

Santiago el Mayor: +41 – Jerusalén. Hijo de Zebedeo, es el primer apóstol mártir, decapitado después de haber evangelizado hasta España. Sus reliquias se conservan en Santiago de Compostela.

Pablo: +68 – Roma. Nativo de Tarso, discípulo de Gamaliel, se convierte tras una aparición de Cristo. Evangeliza en Antioquía, en Grecia, en Dalmacia, en Éfeso y quizás en España. Es decapitado a la salida de Roma sobre la vía Ostiense.

Santiago el Menor: +62 – Jerusalén. Hijo de Alfeo, llamado “hermano del Señor” por ser primo de Cristo, es el primer obispo de Jerusalén, donde permanece toda su vida. Es precipitado del pináculo del Templo.

Mateo: +61 – Alto Egipto. Apóstol y evangelista, parte hacia Yemen, Etiopía y Sudán, antes de ser mártir en el Alto Egipto.

Matías: +63 – Saná. Reemplaza a Judas entre los Doce, parte con Mateo y evangeliza Yemen. Es lapidado y arrojado al mar.

Simón: +hacia 60 – Babilonia. Llamado el “Zelote”, evangeliza la costa oriental de la península arábiga.

Judas: +65 – Babilonia. Llamado Tadeo, hermano menor de Santiago el Menor, parte hacia el Oriente, funda la Iglesia armenia, luego va a Babilonia donde es martirizado.

Tomás: +72 – Meliapur. Parte para evangelizar Nínive, luego va a la India (valle del Indo, y luego Kerala y Ceilán), luego a la China, y vuelve a Meliapur, donde muere atravesado por una lanza.

----------------

Faire connaître la fiabilité des Évangiles

par P.

Edouard-Marie csj

https://www.eecho.fr/1000-raisons-de-croire-n9-special-evangiles/

«1000 raisons de croire» n° 9 paru le 3 juillet 2025: enfin

une publication trouvable dans les kiosques et qui rend justice aux Évangiles;

ceux-ci

n’ont été mis par écrit ni tardivement, ni d’abord en grec!

Le dossier de 17 pages, L’étonnante fiabilité des évangiles, s’ouvre sur une excellente vue d’ensemble coécrite par Olivier Bonnassies et Odon Lafontaine, et rappelant le contexte de la composition orale des évangiles et de leur première mise par écrit en araméen, qui était la langue officielle de l’empire parthe et l’équivalent de l’anglais aujourd’hui: l’araméen était en effet la langue de communication commerciale de l’époque, non un « grec koïnè » (= commun) qui n’a jamais existé car divers «grecs» étaient parlés selon les régions et implantations.

La page 23 du numéro nous rappelle les datations de la mort de Notre Seigneur, nécessairement le 7 avril de l’an 30, ainsi que l’année de sa nativité, qui, en fait, est plus difficile à préciser avec certitude.

Ensuite, des p.22 à 27, Bernard Scherrer, co-auteur de Marie, Mère de l’Église avec Pierre Perrier, analyse la problématique des évangiles, en commençant par la question des manuscrits. On objectera que la communauté judéo-chrétienne de Jérusalem ne disparut pas complètement après la seconde guerre juive (135-136), mais peu à peu, notamment du fait que l’évêque de Jérusalem était dorénavant de langue grecque. B. Scherrer donne une indication méconnue: les manuscrits grecs présentent un nombre de «pieds» (en gros, de syllabes) de 30 à 50 % supérieur à la Peshitta araméenne, et les quelques textes non liturgiques influencés par les versions grecques s’en ressentent: l’originalité de la Peshitta est donc indéniable (voir également ici). Ensuite, en p.25, il résume ce que sont nos quatre évangiles, leurs structures orales internes étant déterminantes. Le scénario de la complétude organisée des évangiles et de leur passage à l’écrit est à la fois nouveau et cohérent ; nul exégète du grec n’en propose. Et le rôle de Marie est mis en lumière.

Dans un second article (p.28-29), B. Scherrer souligne la cohérence de nos

textes évangéliques …

surtout en araméen, car des

difficultés

peuvent être

soulevées dans leurs

traductions en grec ou en latin. On relèvera:

«Quand

Marc (15,25) dit que les soldats crucifient Jésus à ‘la troisième heure’, il ne

s’agit alors pas de la troisième heure ‘du jour’: ce serait incohérent, en

particulier avec Luc.

C’est la troisième heure d’acharnement des soldats contre

lui. De même en

Jean 19,14, alors que Pilate fait paraître Jésus devant les

grands prêtres, ‘c’était comme la sixième heure’,

six heures plus tôt, Jésus

comparaissait pour la première fois

devant Hanne».

Il est dommage qu’aucun des auteurs ait pensé à mentionner le site d’EEChO (ni

celui de L’Évangile

au cœur).

Enfin, p.30-31, le dossier présente une carte inédite des voyages des apôtres https://www.eecho.fr/wp-content/uploads/2025/07/1000-raisons-n%C2%B09-3bis.png

Comme l’indique la carte, la tombe

de l’apôtre Philippe se

trouve en Turquie, comme cet article d’EEChO en annonçait la

redécouverte en

2011.

Faute de place, la carte est restreinte aux empires romain et parthe ; la Chine,

où se rend Tomas de 64 à 68, y est juste indiquée à côté d’une flèche, et l’Inde

y est présentée en petit dans un encadré qui prête à confusion: le pointillé le

relie au cartouche mais n’indique pas d’où vient Thomas (en fait, il est arrivé

au sud-ouest de l’Inde en bateau); il y a aussi une ambigüité:

dans

l’Antiquité, le terme «Inde» désignait la vallée de l’Indus

et tout ce qui se

trouve au sud,

mais cette vallée est aujourd’hui au Pakistan: lors de son

premier voyage, Thomas s’est donc rendu dans l’actuel Pakistan, puis est retourné

à Jérusalem.

C’est

deux ans après qu’il arrive au sud-ouest de l’Inde, évangélise cette

région puis se tourne vers le

sud-est; ensuite, il fut emmené en

Chine par la

mer, d’où il revint et vécut encore

quatre ans en Inde avant d’être assassiné en

72 ou 73 sur un mont aujourd’hui dans la ville de

Chennaï.

Il serait intéressant de reporter ces indications (mises à jour) sur une carte globale telle que celle-ci (avis aux graphistes amateurs!):

https://www.eecho.fr/wp-content/uploads/2019/02/Map_Globe_monde_1er_siecle-6.png